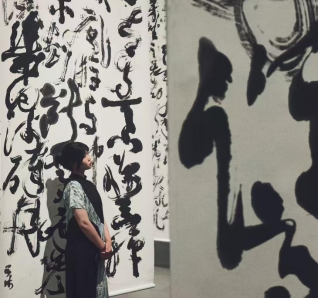

本网消息(文/黄漳沂 图/周馨兰)春深似海,考研捷报随花香而至。在2025年硕士研究生招考中,成都大学书法教育辅修专业学员周馨兰,以跨专业考生的身份突出重围,成功考入华东师范大学艺术学美术史方向学术硕士研究生。这位曾以零基础叩开书法艺术之门,又以教研者身份深耕传统笔墨的姑娘,再度以“跨界者”的姿态,在学术长卷上落下惊艳一笔。

她的故事,不仅是个人追梦的缩影,更是一曲以墨香润心育人、用热爱书写励志的铿锵弦歌。本期专访将走进周馨兰的“跨界方法论”,看她如何以书法为舟楫,在商科与艺术的激流间架桥铺路,听她分享四年考研长跑中“以墨定心”的独家秘笈。

人物档案

周馨兰,四川宜宾人,2016年就读于成都大学商学院工商管理专业,2018-2020年参加书法辅修进行书法学习。2020—2024年在上海从事书法培训,担任书法教研组副组长,进行书法教师培训、教材研发、书法教学。2025被华东师范大学美术学院录取为艺术学美术史方向学术型研究生。

书法作品入展获奖情况

2018第三届全国书法、硬笔书法网络大赛青年组三等奖

2018首届青少年“四川历史名人书画传习”活动,大学生书法组优秀奖

2018四川省第十一届大学生书法大赛成都大学比赛毛笔类三等奖

2018第七届“济元杯”艺术大赛毛笔书法三等奖

2018作品入选成都市书法教育基地一周年成果展览

2018作品入选“成都文化四季风”系列群众文化活动“青春无限”大学生美术书法作品展

2019作品入选成都市书法教育基地两周年成果展览

墨缘初启:从社团招新到辅修深耕

采访者:作为工商管理专业的学生,最初选择书法辅修的契机是什么?是否曾因跨学科的压力动摇过决心?又是什么让您选择坚持?

周馨兰:一支毛笔能写尽山河气象,一方印章可藏纳古今哲思,这种“方寸间见天地”的魅力,让我在工商管理的理性框架外,找到了感性的精神原乡。与书法的相遇是在大一那年,书法社团的招新,我被学长学姐们的书法作品深深吸引。后来,在书法社团中得知有书法辅修的机会,可以更深入地学习书法,我便毫不犹豫地报了名。

我在学书法的过程中,压力确实一直存在,尤其是刚开始时,没有任何基础,拿起毛笔写得实在糟糕。但我对书法的热爱和追求,让我始终未曾动摇学习的决心。

我好奇如何用一只毛笔写出或秀美、或古拙、或飘逸的笔画线条,好奇书法如何承载情感,好奇那黑白分明的空间蕴藏的无限意味。强烈的好奇心推动我去学习书法,学书后遇到的技法上的困惑和进步、志同道合的伙伴、优秀老师的指点,推动我不断前行。

破茧成蝶:书法赋能考研征途

采访者:四年考研路,书法如何助您突破瓶颈?

周馨兰:四年考研征程中,书法与篆刻恰似暗夜明灯,不仅重塑了我的学习范式,更化作支撑我穿越至暗时刻的精神脊梁。作为天性自由的P人,初遇考研这座险峰时,常因规划缺失陷入焦虑泥沼,而艺术世界里暗藏的秩序密码,竟成了破局的关键密钥。

篆刻讲求“意在刀先”,每方印章皆需在奏刀前反复推敲布局。我将这种思维巧妙迁移至备考计划:把每日任务拆解为“朱文线稿”般的核心必做项与“白文留白”式的弹性任务,用笔记本逐项打钩,看着成行的完成标记,仿若在石章上镌刻成就。受“方寸之间见天地”的启发,我将每日任务精准锚定在舒适区边缘,如同篆刻时拿捏力道,既保证完成度,又避免过度紧绷。五“奏刀”两“润石”的节奏设定,让备考张弛有度,自有韵律。

书法临帖时“察之尚精,拟之贵似”的专注,彻底重塑了我的学习认知。每当被“学不完”的焦虑裹挟,便忆起老师所言“笔笔有来历”,转而追求学习的精度而非速度。如同篆书对中锋用笔的坚守,我力求将每个知识点学深悟透,摒弃浮于表面的“刷课打卡”。压力最盛的暑期,书法中“行气贯通”的智慧亦为我指明方向:学累时便如创作后落款,以散步、骑行释放压力;或似研墨润笔,在美食中重寻内心澄明。

篆刻“七分篆三分刻”的哲学,更让我参透考研真谛——知识积累远比机械刷题重要。备考时,我将知识点比作篆稿,反复推敲逻辑架构;把错题整理视为修边,不断打磨思维精度。这种艺术思维的巧妙融入,不仅消解了重复训练的枯燥,更让我在瓶颈期保持从容。就像篆刻家面对石花崩裂时镇定调整刀法,脱产备考的至暗时刻,正是艺术赋予的定力,支撑我在反复雕琢中实现蜕变。书法与篆刻早已超越兴趣范畴,成为我对抗焦虑、重构学习体系的制胜法宝。

以墨传道:书法里蕴藏的时代新韵

采访者:您如何理解书法在当代的核心价值?

周馨兰:我认为在当代数字化时代背景下,书法的核心价值显得尤为多元且综合,不可简单地以单一视角审视。首先,书法深深植根于对传统的承袭之中,每一时代的书风都是在对前人文化精髓的汲取基础上,进行的创新与个性化表达。其次,书法在传达信息、表意指事的同时,更承载着丰富的情感与深邃的内涵。书法家以文字为媒介,通过线条的流转、结字的巧妙、章法的布局,细腻地传达出书家在某时某刻对特定事物的认知、评判、喜好与感受。

在这一过程中,观赏者不仅可以欣赏到书法线条与章法的外在美,更能透过文字窥见书家的内心世界,与之产生情感上的共鸣,并在艺术的想象中实现思想的交流与碰撞,从而获得心灵上的慰藉与疗愈。在当代数字化环境中,书法的传播渠道更加广泛,影响力也更为深远。书法艺术在坚守传统精髓的同时,书家们结合个人的感悟与情感,进行富有时代特色的自我表达。观赏者在欣赏这些作品时,不仅在形式上与书家产生审美上的共鸣,更在内容上感受到书家所传递的情感与思想,从而获得精神上的滋养与疗愈。

因此,书法在现代社会中的价值不仅体现在其作为传统文化的瑰宝上,更在于其能够跨越时空的界限,以独特的艺术形式连接人与人的心灵,成为当代人寻求精神寄托与情感共鸣的重要途径。

书卷相生:从笔墨到学术的升华

采访者:书法学习对您在美术史论研究上有哪些启发和帮助?

周馨兰:在我看来,书法学习为我的美术史论研究提供了独特的观察视角与理论支撑。从“书画同源”的哲学命题出发,张彦远提出的“书画用笔同法”,不仅揭示了书法与绘画在笔法、气韵上的内在关联,更为理解中国美术史的演进逻辑提供了重要线索。在文人画“诗书画印”一体的创作范式中,书法已超越单纯的文字书写功能,成为画面构成与意境表达的核心要素。碑帖中的金石气通过笔法渗透绘画肌理,题跋书法则以独特的笔墨语言深化作品内涵,这种交融共生的关系,使得书法成为解读中国美术史不可或缺的钥匙。

以倪瓒的艺术实践为例,其“一河两岸式”构图与干笔皴擦的绘画技法,构建出独特的疏淡意境。而其题跋书法中笔画若断若连的"萧疏"布局,与画面虚实相生的构图形成呼应,进一步强化了作品的精神内核。这种书画风格的高度统一,印证了赵孟頫“以书入画”的创作理念,生动展现了书法对绘画风格形成的重要影响。由此可见,深入学习书法,有助于研究者从笔法、气韵、审美观念等多个维度,更深刻地理解中国美术史的发展脉络与艺术特质。

循径笃行:学业精进之道

采访者:在书法技艺和美术史论的学习过程中,您总结了哪些独特且有效的学习方法?如何通过制定计划、建立学习体系来保证学习效率?能否分享您在时间管理和自律方面的心得?

周馨兰:在书法技艺与美术史论的交叉学习中,我探索出一套以传统笔墨智慧为根基的学习方法。书法强调“意在笔先”,这启发我将目标拆解为可执行的任务,以任务导向替代刻板时间规划。例如在备考时,借鉴书法临帖“先摹后临”的逻辑,通过模仿优秀答题模板掌握论述框架,运用费曼学习法向他人讲解知识点,如同书家挥毫时将胸中丘壑转化为笔底波澜,在知识输出中深化理解。

学习过程中,我借鉴书法“日课”传统,建立规律性学习节奏。每日晨起后先进行美术理论框架默写,如同书法晨课般培养专注力;遇到疑难时,秉持书法研习中“察之者尚精,拟之者贵似”的精神,即时查阅资料、请教师长,保持学习的连贯性。这种将书法中“临池不辍”的坚持与“张弛有度”的智慧相结合的方式,让我既能保证学习效率,又能避免倦怠。

时间管理上,我以书法章法布局为灵感,将学习与生活有机融合。工作日按“早中晚”三个时段集中精力完成核心任务,如同书法创作时对笔法、结构、章法的分层把控;周末及假期则彻底放松,让身心回归自然,恰似书法创作中留白透气的艺术哲学。这种劳逸结合的模式,既保证了知识积累的系统性,又借助书法培养的专注力与审美力,提升了学习与生活的整体品质。

墨香致远:寄语后来者

采访者:想对学弟学妹们说些什么?

周馨兰:“微渺而恒定的努力,对抗盛大而冗长的虚无”这句话送给同学们。在这条布满迷雾的求知之路上,迷茫、困惑与自我怀疑会时常如影随形,它们编织成一张巨大的网,试图让你停下脚步。但请记住,真正的成长从不在一朝一夕的爆发,而在千万个日夜的坚守。相信日复一日的积累终会带来质的飞跃,那些你以为遥不可及的梦想,终会在你持之以恒的努力中,化作触手可及的现实。

后记:跨界者的笔墨山河

一支毛笔,纵贯商管与艺途;半卷宣纸,尽书数载之蜕变。

从社团教室到学术殿堂,从教学讲台到考研战场,周馨兰学姐的学习历程,恰似一幅以汗水为墨、以坚持为笔勾勒的奋斗画卷。没有夸夸其谈的捷径,只有稳扎稳打的耕耘;不沉溺于暂时的成绩,始终保持自我反思的清醒。这份对知识的敬畏、对目标的坚定,以及在困境中主动求变的勇气,不仅为后辈提供了宝贵的学习方法论,更传递出一种“路虽远,行则将至”的信念。愿每位读者都能从这份真诚的分享中汲取力量,在自己的求知路上,踏出属于自己的坚实足迹。